住まい・世帯構成から生活保護費を自動計算

生活保護を受けるメリット・デメリットを正直に解説【体験談あり】

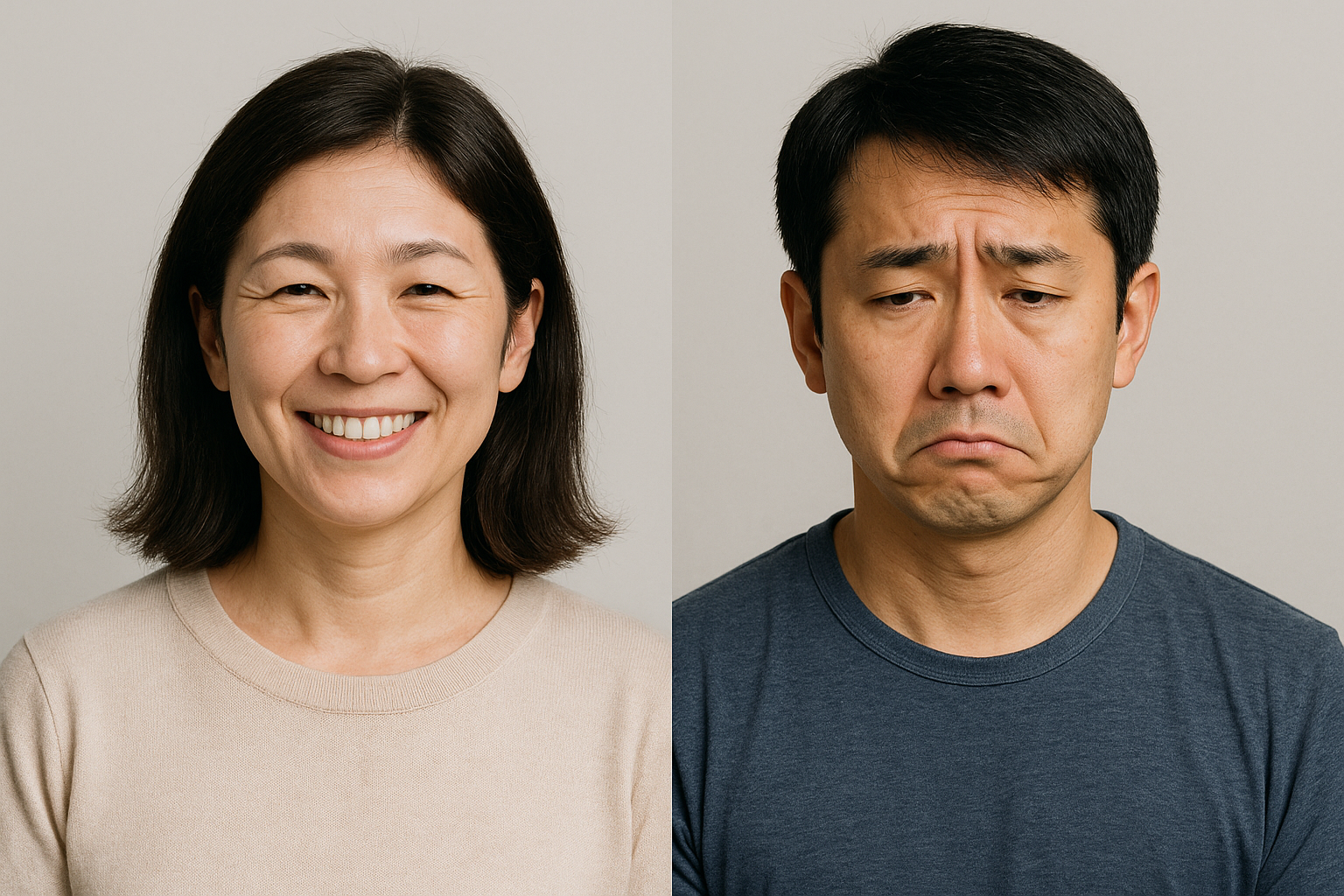

「受けるべきか迷っている」「メリットだけでなくデメリットも知りたい」――そんな声に答えるため、良い面と気をつけたい面を包み隠さずまとめました。最後に、編集部がヒアリングした内容をもとに再構成した体験談も掲載しています。

目次

1. メリット(安心・安定・再出発)

- 家計が安定:基準額に足りない分を補うため、毎月の見通しが立つ。

- 医療費の心配が減る:医療扶助で窓口負担が原則ゼロに(保険診療相当)。

- 就労を妨げない:働いた収入は収入認定で調整され、就労と受給の両立が可能。

- 孤立の緩和:ケースワーカーや支援団体とつながり、必要に応じて支援へアクセス。

- 再出発の準備:住居・医療・生活の土台を整え、借金問題の整理や就労準備に取り組みやすい。

2. デメリット(制約・心理的ハードル)

- 申告・書類の手間:収入や口座の動きの申告、通帳提示などが定期的に必要。

- 資産・支出への制約:車・保険・貯金などは「必要最小限」か個別判断。高額な買い物や新規借入は難しい。

- 周囲の視線や自己認識:制度利用へのスティグマ(偏見)で心理的負担を感じる人がいる。

- 手続の時間:申請~決定まで原則14日以内(最大30日)程度が目安。

- 地域差・個別差:判断や運用は自治体や世帯事情で異なるため、情報収集と説明が重要。

3. こういう人に向いている/迷ったら読むチェック

次の項目に複数当てはまるなら、まずは支給見込みを計算し、窓口へ相談を。

- 収入が途絶えたか、大きく減って生活が回らない

- 医療費の負担で受診を控えてしまうことがある

- 家賃や光熱費の滞納が発生(または発生しそう)

- 就労できるが、収入が基準額に届かない見込み

- 病気・障害・介護・育児などで働くのが難しい時期

4. 体験談(編集部ヒアリングの再構成)

ケースA:シングルの再就職準備

失業で家計が崩れ、受診も躊躇していました。申請後は家賃と医療が安定し、アルバイトから週5勤務へ。働いた分は保護費が調整されますが、世帯の総手取りは増える感覚でした。今は正社員応募のため資格勉強中です。

ケースB:持病と通院の両立

月1回の検査代が負担でしたが、医療扶助で受診を継続。症状が落ち着き、短時間の仕事に復帰。収入申告と通帳提出は手間ですが、暮らしの安心には代えられません。

ケースC:子のいる家庭の家計再建

夫婦の収入が不安定で、家賃滞納が続きました。窓口で事情を説明し、住宅扶助が支えに。格安SIMに見直し、家計の固定費が下がったのも効果的でした。

※個人が特定されないよう編集部で再構成した事例です。具体の可否や金額は自治体・世帯で異なります。

5. よくある質問

Q1. 一度利用したら抜け出せない?

いいえ。収入が安定し基準額を継続して上回れば、保護は終了します。就労との両立も可能で、出口に向けた支援もあります。

Q2. 家族や近所に知られるのが心配

原則としてプライバシーに配慮されます。配慮が必要な事情(DV等)があれば窓口で相談を。

Q3. 借金があると利用できない?

借金の有無は受給可否の直接要件ではありません(返済は原則扶助対象外)。家計の実態を説明しましょう。

Q4. 車・スマホ・貯金は?

「必要最小限」や具体的な必要性があれば例外的に認められることがあります。詳しくは資産の扱いを参照。

6. まとめ|「いまを立て直し、未来につなぐ」制度

生活保護は、いまの暮らしを立て直し、次の一歩へつなげるための安全網です。メリットとデメリットを理解したうえで、正直な申告と現実的な家計の見直しを重ねれば、再出発の準備が整います。迷ったら、まず支給見込みを計算し、申請手順を確認。必要なら支援団体の同席も検討しましょう。